美國制品飽受競爭威脅

◎ 美國在享受長時間的承平年代,企業忙于從事產業擴充,提升生產力,但對整體的經濟并未帶來相對的利益,尤其是工業生產部門,1975-1985年,區域性的生產經濟的組合逐漸產生變化,日本挾其『反向技術』(Reversed Technology)優勢,將其高質量產品推向美洲大陸,使得美國一向以經濟與技術領先的盟主地位發生動搖。

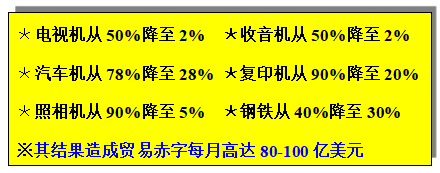

◎ 根據統計資料顯示:美國幾項重要的商品,在1970-1989年間的市場占有率,

◎ 美國警覺到其企業在質量實務運作上嚴重脫序,而失去了質量文化,因質量掉以輕心,而倍嘗苦果。

美國企業競爭力衰退的原因

◎ 主要的原因在于經營者過份重視短期的經營利益、急功近利與專斷獨行的作風所造成,其甚至以關閉、出售、合并等手段經營企業,這些舉動對員工的向心力與顧客的吸引力均有不良的影響。

◎ 另外,經營者亦不重視人性因素、不愿傾聽部屬的心聲、不知人力的潛力可以藉教育訓練手段來增進,可以藉小團體互助與相互激勵的方式提升整體的質量與生產力。

◎ 與日本相較,美國管理文化中亦含有不信任的氣氛,這種表現在嚴格的審核、管制、檢查的管理制度上,無形造成過度的管理成本上漲的結果。『這種管理監督的作風,大體受到泰勒式科學管理影響的結果』。

◎ 日本經營之神松下幸之助在一次對美國企業界人士發表演說,提到:『你們的公司經營是以泰勒法則為基礎,更糟的是頭腦皆已泰勒化,因此堅信正確的管理,應是執行者在一邊,工人在一另邊,一邊的人只管思考,另一邊的只管工作。給你們一句忠告:「管理是執行者將觀念轉移到工人手中的一種藝術」』。

美國的反省

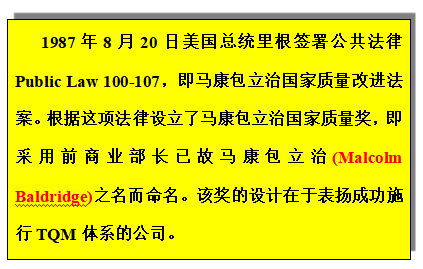

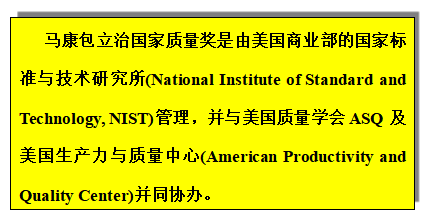

◎ 1985年后,美國管理專家提出Total Quality Management (TQM)---全面質量管理方案,希望藉此使美國企業能大振聲威,TQM恰巧配合美國國家質量獎的設立『1987年美國國會通過馬康包立治(Malcolm Baldridge)國家質量法案,設立馬康包立治國家質量獎 (Malcolm Baldridge National Quality Award)』,1988年美國聯邦政府管理及預算局(General Accounting Office, GAO)以其他若干機關單位聯手推動TQM。1989年8月,美國國防部也頒布『TQM指引』給承包國防部采購的供應商,要求他們遵循辦理。

◎ 美國各企業在1988年前就有完整的品管措施,從事物資獲得的工作。但是這項質量措施徒增產品的復雜性與繁復的檢驗作業,與他們所期望的卓越成效相去甚遠。這是觀念上的謬誤所造成,其努力之重點為『檢驗產品是否合乎需求』及『管理有否缺失』上。這種企圖把不合格的產品阻止在工廠生產線上之有限質量觀,造成整修、重工、浪費、無效率與高成本的結果。

◎ 美國于是開始自我檢討,改采一些預防性的措施,注意力轉向對質量具有深切影響的設計、制造、裝配、品保、運送以及行政管理的每一過程上,防止疵病的發生,如此,豈不勝于在制成之后,再檢驗其是否合格。因為事后檢驗縱使發現不合格,為時已晚。從另一角度看,倘最初的需求設計有誤,終究造不出『合乎使用』的產品。

◎ 由過程(Process)著手,不僅重視過程的流向,且注意過程中的各種資源組合(ERP---Enterprise Resource Plan),包括人員、方法、物料、裝備、量測與環境(5M1E)等,將這些予以適當安排,增加其輸出產品/服務的價值,唯有從監督過程是否合乎質量管制的要求,其成果才能滿足既定的需要。

積極的反應行動

◎ 為了改變既有的作業習慣,美國國防部亦頒布『TQM指引』 (DoD 5000.51G Total Quality Management Guide, 8/23/1989;DoD 5000.51G Total Quality Management Guide, Volume 2, 2/15/1990),其目的在轉變內部管理與對待合約商與供應商的方式。其理論架構是以戴明、裘蘭、費根堡等品管先驅的理念為基礎,兼采傳統的統計方法及現代石川馨、田口玄一等人的方法以解決問題。

◎ TQM在倡導一項重要觀念是『持續地制程改進』,包括組織內的每一個人、上至高階管理者、下至第一線工作人員,都要共同努力,從事每一階層中每一制程的績效改進工作,以達成各個部門的共同目標,如:質量、成本、時程、績效、人力開發與產品發展等。其最終的目的在『增加客戶的滿意』。

◎ 持續地制程改進的重點工作『存在組織的每一層面』;『即內部作業、系統需求、生產計劃、商源選擇、制造、現場支援等』。為達此目的,其必需營造可以鼓勵新主意(點子、創新(意))、新過程的組織氣候,以便于管理發揮與改變組織文化之應用,達到最終目標:『客戶滿意』。

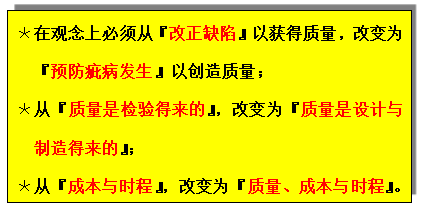

◎ 要使質量不斷更新,

SPC知識理論

SPC知識理論  SPC應用案例

SPC應用案例  SPC數據分析

SPC數據分析  SPC數據采集

SPC數據采集  IQC來料質量管理

IQC來料質量管理  IPQC制程質量管理

IPQC制程質量管理  質量管理教學

質量管理教學  質量改善工具

質量改善工具  設備巡檢

設備巡檢  維護保養

維護保養  精益生產

精益生產  MES系統

MES系統  IE工業工程

IE工業工程  5S管理

5S管理  企業后勤管理

企業后勤管理  儀器儀表

儀器儀表  測量知識

測量知識  數據采集

數據采集